Plusieurs semaines de fortes tensions entre Caracas et Georgetown – capitale du pays voisin, la République coopérative du Guyana. En guise d’explication, TF1 avance : « Le Guyana menacé d’invasion par le Venezuela » (1er décembre 2023). Information que complète Le Monde : « Le Venezuela lorgne le pétrole du Guyana » (2 décembre). Radio France internationale (RFI) soulignant au passage « les discours belliqueux du Venezuela » (14 décembre).

Au cœur de cette actualité, un différend territorial concernant la région d’Esequibo, contrôlée par le Guyana, mais que le Venezuela revendique. Au large des côtes de la zone en question, la multinationale américaine ExxonMobil vient de découvrir des hydrocarbures. Donc…

« Opportuniste » et par ailleurs « en difficulté face à son opposition », le gouvernement de Nicolás Maduro lance une série de mesures pour s’approprier cette manne pétrolière. Le 3 décembre 2023, il organise un référendum, qui se solde par un oui massif de ses compatriotes au rattachement de la région au Venezuela. Une annexion en bonne et due forme ! La preuve : Caracas crée une « Zone de défense » de l’Esequibo et nomme un général pour la diriger. Désormais, tout un chacun comprend et compatit : il s’agit d’un combat du David guyanien (808 000 habitants) contre le Goliath vénézuélien (28 millions de sujets).

Agressée, Georgetown a saisi la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute instance judiciaire de l’ONU. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken affirme son « soutien inébranlable à la souveraineté du Guyana ». Secrétaire général de l’Organisation des Etats américaine (OEA), Luis Almagro fait de même. Ne voyant « aucun argument » susceptible de justifier ce type d’« action unilatérale », le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron appelle de son côté le Venezuela à cesser ses agissements.

En fait, ce qui se passe est bien plus grave que ce qu’on subodorait : le Guyana, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et ExxonMobil sont odieusement agressés par l’ogre vénézuélien.

Indépendant depuis 1966, enclavé entre l’Océan atlantique (au nord), le Venezuela (au nord-ouest), le Brésil (au sud-ouest) et le Suriname (à l’est), le Guyana – officiellement République coopérative du Guyana – couvre 215 000 kilomètres carrés et reste profondément marqué par sa longue appartenance, avec une partie des Antilles, à l’ensemble des Indes occidentales britanniques. Ce, bien qu’il ait été « découvert » par Christophe Colomb en 1498 et qu’il ait également subi la domination hollandaise.

Longtemps, les principales richesses de ce petit pays anglophone ont été la bauxite, clé de voute de son économie, la canne à sucre et le riz ; 90 % des habitants – Afro-Guyaniens (descendants d’esclaves ; environ 30 %), Indo-Guyaniens (travailleurs ultérieurement venus d’Inde ; 40 %), métis (20 %) et Amérindiens (10 %) – vit et travaille dans les zones de basse altitude, le long de l’étroite plaine côtière. La vie sociale repose sur des bases ethniques, héritées de l’époque coloniale, opposant Hindoustanis (affaires, commerce, agriculture) et Afro-Guyaniens (administration, police, armée). Un fort bipartisme, lui aussi plus identitaire qu’idéologique, caractérise la vie politique. D’une part, le Parti civique progressiste du peuple (PPP/C), qui a mené la bataille pour l’indépendance, représente peu ou prou la majorité hindoue. De l’autre, le Congrès national du peuple (PNC) possède une base électorale essentiellement afro-guyanienne.

Objet du conflit, à l’ouest du fleuve Esequibo, le plus long cours d’eau du pays, l’Esequibo ou Guayana Esequiba, tapissé de forêts tropicales, couvre sept dixièmes du territoire (159 542 km², à peu près la moitié de l’Italie) et, très peu peuplé, n’abrite que 125 000 habitants, soit un cinquième de la population.

Le 2 août 2020, au terme d’élections au résultat contesté pendant cinq mois par le président sortant David Granger, qui se représentait, Mohamed Irfaan Ali (PPP/C), fermement appuyé par le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, est devenu le nouveau chef de l’Etat. D’emblée, il a confirmé vouloir porter le différend frontalier avec le Venezuela devant la CIJ, rappelant que – avant même le mandat de Granger, lui-même très hostile à Caracas – c’est son parti le PPP/C qui, en 2014, à mis un terme au « dialogue de bonnes manières » entretenu depuis plusieurs décennies avec le pays voisin. Le 18 décembre 2020, la CIJ déclara admissible la demande de Georgetown sur le respect d’un traité signé en 1899 (la Sentence arbitrale de Paris) lui attribuant la zone contestée. Quelques temps auparavant, l’ambassadeur des Etats-Unis au Guyana, Perry Holloway, avait abondé dans ce sens en estimant que si les deux pays voulaient « maintenir la paix et adhérer au droit international », la décision de 1899 devait être respectée [1].

Au commencement étaient les autochtones (Caraïbes, Arawak, Warao). L’inévitable Christophe Colomb (1498). Un an plus tard, les Espagnols entreprennent d’explorer la contrée – sans encore s’y installer. Les Indigènes peinent à prononcer le nom du conquistador. Ils transforment (Juan de) Esquivel en « Esequibo » (c’est du moins ce que prétendent certains historiens). Pirates et corsaires s’abattent sur la région – portugais (1541), français (1543,1544), anglais (1561), multinationaux (1567).

Surtout hollandais, mais aussi britanniques, des Européens plantent leurs cabanes en 1616 au milieu de l’exubérante végétation. En 1648, en vertu du traité de Münster, que signent le Roi catholique d’Espagne et les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, les « hidalgos » abandonnent à la Hollande la zone située à l’est du fleuve Esequibo [2]. Quand, en 1814, la Hollande perd les guerres napoléoniennes, qu’elle a eu l’imprudence de livrer aux côtés des Français, le territoire tombe entre les mains de Londres. La Guyane britannique est née.

Trois ans auparavant, le 5 juillet 1811, Francisco de Miranda et Simón Bolivar ont arraché l’indépendance du Venezuela à l’empire espagnol. Toutes les cartes de l’époque en attestent : depuis 1777, les frontières de la capitainerie du Venezuela s’étendaient jusqu’à l’Esequibo [3]. Le 21 décembre 1811, l’ensemble du territoire appartenant à l’ex-capitainerie est inclus dans la première Constitution du Venezuela.

Lorsque les Anglais ont hérité de la Guyane britannique en 1814, ni eux ni les Hollandais qui la leur ont cédé n’ont précisément défini la frontière ouest. Profitant du chaos des luttes d’indépendance, qui se poursuivent au Venezuela, les « british » franchissent subrepticement le fleuve Esequibo et commencent à grignoter des pans entiers du pays voisin.

En 1822, Bolivar fait parvenir une première protestation formelle au Foreign Office avec pour unique réponse : « No way ! »

Sous l’impulsion des Hollandais d’abord, puis des Britanniques, le Guyana s’est peuplé d’esclaves noirs arrachés à l’Afrique et jetés dans les plantations. L’esclavage aboli en 1833, des travailleurs étrangers sous contrat – Portugais, Chinois, puis Indiens (des Indes) – débarqueront par dizaines de milliers.

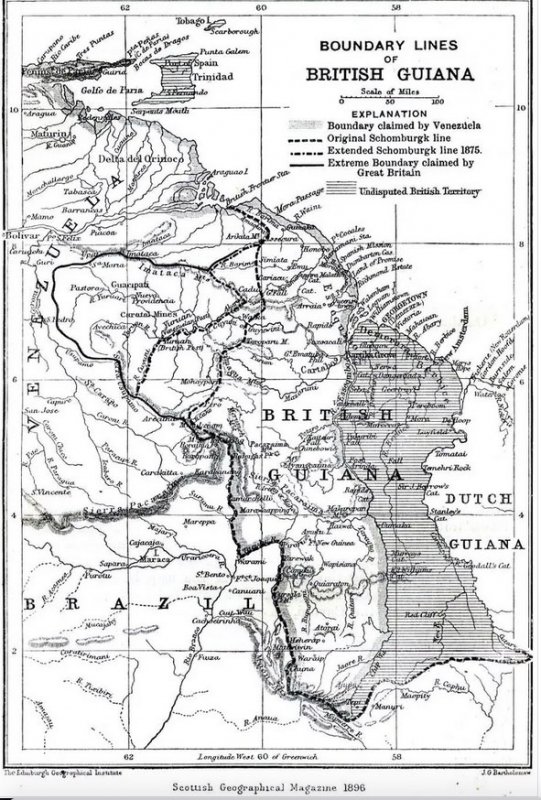

En 1834, par le biais de la Royal Geographical Society de Londres, les Anglais engagent un naturaliste d’origine allemande, Robert Schomburgk, pour qu’il explore toute la région et en établisse la cartographie. Ce que fait le savant, révélant dans son premier rapport les immenses richesses existant côté vénézuélien du fleuve Esequibo. Des bords de la Tamise montent des murmures intéressés. En 1839, le gouvernement mandate Schomburgk pour fixer une ligne de démarcation, tout en lui enjoignant de « ne pas s’en tenir au traité de Londres de 1814 », mais de « s’étendre au territoire vénézuélien ».

Un an plus tard, tracée arbitrairement, la « Ligne Schomburgk » dépouille le Venezuela de 4 920 km2. Cette fois, la controverse s’envenime. En 1844, invoquant le principe de l’uti possidetis juris (« vous posséderez ce que vous possédiez déjà »), le ministre vénézuélien Alejo Fortique insiste auprès de la puissance coloniale pour que le fleuve soit reconnu comme étant la frontière naturelle entre les deux pays. Londres traîne les pieds, mais, comme Caracas, s’engage à ne pas occuper ni usurper le territoire « en dispute ». Toutefois, perfide Albion oblige, profitant des difficultés du jeune Etat à contrôler ses frontières, l’invasion va se poursuivre, arrachant au Venezuela 141 930 km2 en 1886, qui deviendront 167 830 km2 en 1887 puis 203 310 km2 en 1897 [4]. La découverte de gisements aurifères est passée par là.

Ivres de leurs succès, les Anglais ont définitivement dépassé les bornes. En 1890, après qu’ils eussent avancé jusqu’à l’embouchure de l’Orénoque, leur flotte a débarqué des troupes sur la côte vénézuélienne. Ils ont juste oublié une chose : la Doctrine de Monroe. Un « texte sacré » gravé dans le marbre en 1823 par les Etats-Unis.

A l’origine, la doctrine avertit : « Aux Européens le vieux continent, aux Américains le Nouveau Monde ». Dit autrement : l’ensemble des Amériques ne peut plus être soumis à la colonisation ou à l’ingérence européenne, qui, menace pour la sécurité et la paix, seront considérées comme hostiles par Washington. La proclamation n’étant pas passée inaperçue, Caracas se tourne vers le grand voisin du Nord. Qui traîne à réagir. Jusqu’à ce que l’un de ses ex-ambassadeurs au Venezuela, William Lindsay Scruggs, ne publie un pamphlet intitulé British agressions in Venezuela ; or The Monroe doctrine on trial (Agressions britanniques au Venezuela ; ou la doctrine Monroe à l’épreuve) [5]. Piqué au vif, Washington interpelle enfin Londres. Qui lui expédie un « bras d’honneur » quand le premier ministre conservateur, Lord Salisbury, rétorque que la Doctrine de Monroe « n’a aucune valeur au regard du droit international ». Ce qui objectivement n’est pas faux – mais le problème n’est pas là ! Une telle remise en cause de la sphère d’influence des Etats-Unis met le président Grover Cleveland en fureur. Cette fois, l’affaire est prise au sérieux.

Le 17 décembre 1895, dans un message au Congrès, Cleveland annonce que les Etats-Unis « résisteront par tous les moyens à toute appropriation par la Grande-Bretagne ou à l’exercice par celle-ci d’une juridiction gouvernementale sur tout territoire appartenant de droit au Venezuela ». A sa demande, la Chambre des représentants émet la Résolution 252 : un arbitrage international devra résoudre la dispute entre la Grande-Bretagne et le Venezuela.

Touché par une telle solidarité, le président vénézuélien Joaquín Crespo signe des deux mains. Londres grogne, mais se plie aux désidératas de la puissance montante. Le 2 février 1897, le « Traité entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis du Venezuela relatif au règlement de la question de la frontière entre la colonie de la Guyane britannique et les Etats-Unis du Venezuela » (dit plus simplement « traité de Washington ») entérine le principe de l’arbitrage. Au terme des discussions, le Venezuela se montre déjà moins emballé. Une forte pression étatsunienne le menaçant de le laisser seul, « à la merci de la Grande-Bretagne », a précédé la définition de la composition du tribunal : deux juges américains désignés par la Cour suprême des Etats-Unis (Weston Fuller et David J. Brewer) ; deux britanniques nommés par la Cour suprême de leur pays (Lord Charles Russell et Lord Richard Henn Collins) ; un cinquième magistrat désigné par le Roi de Suède et de Norvège – qui s’avérera finalement être un russe ouvertement anglophile, Federico de Martens. Les Vénézuéliens ne sont pas invités à la fête ! Ils seront représentés et défendus par l’ex-président des Etats-Unis Benjamin Harrison et deux avocats de même nationalité (Benjamin S. Tracy et Severo Mallet-Prevost).

Malgré une telle incongruité, comment ne pas faire confiance aux « yankees » ? En protecteurs désintéressés du continent, ne viennent-ils pas d’intervenir militairement à Cuba pour y aider les patriotes à en chasser les Espagnols et à en faire un pays « libre et souverain » ? Convaincu que la justice lui donnera raison, le gouvernement vénézuélien accepte la formule qui lui est imposée avant d’expédier dix caisses de documents, de courriers et de cartes aux Etats-Unis, où ils seront traduits [6].

C’est donc le 3 octobre 1899, à Paris, sans la présence d’un seul Vénézuélien, qu’est prononcée la sentence. Si elle restitue au Venezuela la totalité de l’embouchure de l’Orénoque, son vital débouché sur l’Atlantique, ainsi que les terres situées de part et d’autre de celle-ci, elle lui arrache la totalité des 159 542 km² illégitimement occupés par l’Angleterre, à l’ouest du fleuve Esequibo. Quelques jours plus tard, le juriste américain Mallet-Prevost, conseiller de la défense du Venezuela, s’épanche en mode discret auprès de son collaborateur et ami George Lincoln Burr : « Nos arbitres ont été contraints d’accepter la décision et, en toute confidence, je n’hésite pas à vous assurer que les arbitres britanniques n’ont été guidés par aucune considération de droit ou de justice et que l’arbitre russe a probablement été incité à adopter la position qu’il a prise pour des raisons totalement étrangères à la question (...) Le résultat, à mon avis, est une gifle à l’arbitrage [7]. »

- Le Premier Ministre Lord Salisbury se félicite du résultat de l’Arbitrage et part en courant avec le butin pour le poser aux pieds de son souverain (caricature du Punch de Londres, 11 octobre 1899).

/image%2F1051457%2F20140519%2Fob_d19427_egerie-gri-gri-2014.jpg)

/image%2F1051457%2F20240218%2Fob_90ad1d_capture-d-e-cran-2024-02-18-a-18.png)

/image%2F1051457%2F20180209%2Fob_89b784_bensouda.jpg)

/image%2F1051457%2F20170724%2Fob_945d1b_tachiraparas-0.jpg)

/image%2F1051457%2F20240222%2Fob_b09508_capture-d-e-cran-2024-02-22-a-19.png)

/image%2F1051457%2F20240218%2Fob_d2af88_capture-d-e-cran-2024-02-18-a-14.png)

/image%2F1051457%2F20240407%2Fob_5f9262_capture-d-e-cran-2024-04-07-a-19.png)

/image%2F1051457%2F20240407%2Fob_9bdfde_capture-d-e-cran-2024-04-07-a-17.png)

/image%2F1051457%2F20240407%2Fob_44dba8_image-1440064-20240323-ob-f9b39b-comor.jpg)

/image%2F1051457%2F20240303%2Fob_b00d29_capture-d-e-cran-2024-03-03-a-18.png)